FUJIFILMのミラーレス一眼、XシリーズやGFXシリーズの大きな魅力の一つであるフィルムシュミレーション。

その場の雰囲気や撮影意図に合わせて、往年のフィルムを意識した20種類にも及ぶ色再現を簡単に切り替え楽しめる、富士フィルム独自の機能です。

これからFUJIFILMのカメラを検討していて、この機能を試したいと思っている方も多いのではないでしょうか。

今回はそんなフィルムシュミレーションの中でも特に人気を集めている「クラシックネガ」についてフォーカスしてみたいと思います。

使い捨てカメラのようなノスタルジックな雰囲気や、深みのある独特な色再現性が多くの写真愛好家を魅了している、フィルムシュミレーション「クラシックネガ」

本記事ではこの「クラシックネガ」について、その概要から搭載機種、色味の特徴、他のフィルムシミュレーションとの比較、そして長期使用における印象まで、詳しく解説したいと思います。

それでは富士フィルムのフィルムシュミレーション「クラシックネガ」にフォーカス!

クラシックネガとは?フィルムシュミレーションの概要

クラシックネガの誕生

クラシックネガは、かつて一般的に広く使われたカラーネガフィルム、特にスナップ撮影などで親しまれたフィルムの色再現性をベースに開発されました。

その背景には、「写ルンです」に代表されるような、特定の時代のカジュアルな写真が持つ独特の雰囲気や色合いをデジタルの世界で再現したいという思いが、このフィルムシュミレーションの開発につながっているとの事です。

デジタルカメラでありながら、銀塩フィルムで撮影したかのような、どこか懐かしく情緒的な写真表現を可能にしています。

クラシックネガのコンセプトと特徴

クラシックネガのコンセプトは、「記憶に残る写真の色」の再現にあります。

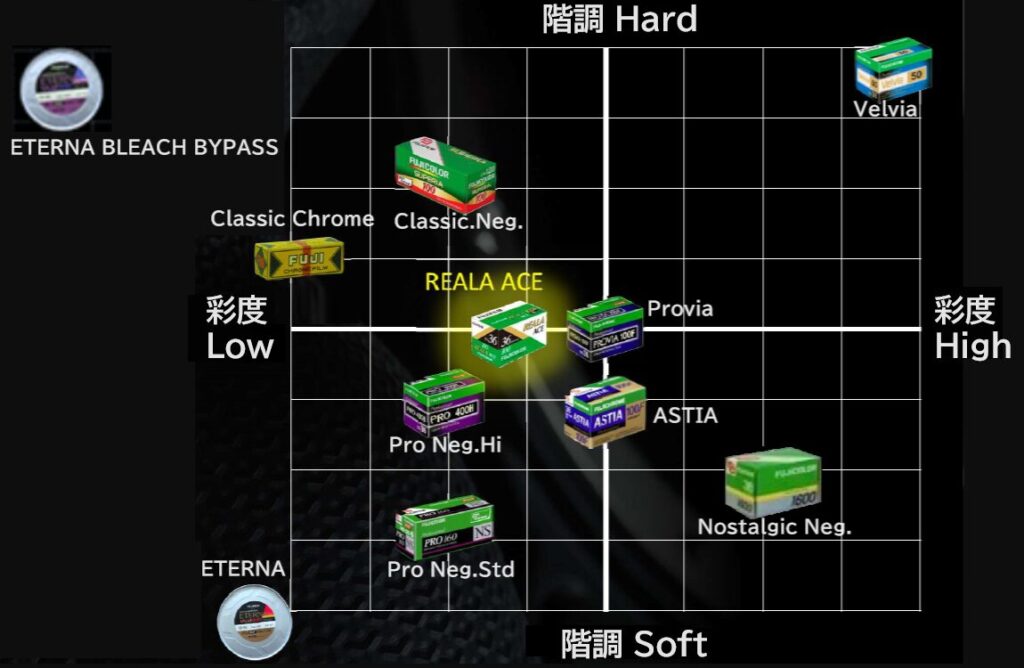

富士フィルム公式サイトでもフィルムシュミレーションを「万能型」と「個性型」に分けて説明していますが、「クラシックネガ」は「個性型」に分類されています。

個性型といっても被写体を選ぶという意味ではなく、雰囲気的にノスタルジックかつ情緒的な表現をするという意味で個性的といっているのだと思います。

特徴としては、低彩度でありながらも、ハイライト部とシャドウ部で色味に変化を持たせることで、単なる色褪せた写真ではない、深みと立体感のある表現が得られる点が挙げられます。

暗いトーンではシアン寄りに、明るいトーンではマゼンタ寄りの色になるように調整されており、これが独特のカラーバランスを生み出しています。メリハリのある明暗の諧調も特徴の一つです。

クラシックネガ搭載機種一覧

【FUJIFILM】クラシックネガ搭載の主要機種

「クラシックネガ」は比較的新しい世代のカメラで導入が開始されました。

基本的に、第4世代以降のセンサー(X-Trans CMOS 4)と画像処理エンジン(X-Processor 4)を搭載したモデル、およびそれ以降の新しいモデルにクラシックネガは搭載されています。

主な搭載機種としては以下のようなモデルに搭載されています。

- Xシリーズ

-

【ミラーレス一眼】

X-PRO3、X-E4、X-H2S、X-H2、X-T4、X-T5、X-S10、X-S20、X-T50、X-M5Xシリーズの中でもフラグシップを名乗るX-H2・X-H2Sに始まり、レンジファインダースタイルのX-Pro3やX-E4、私も愛用しているフォトグラフィファーストを謳うX-T5、軽量コンパクトのX-S、X-T、X-Mシリーズなど多様なレンズ交換式のミラーレス一眼が揃います。

【レンズ一体型】

X100V、X100Ⅵいわゆるコンデジと呼ばれるレンズ一体型のコンパクトカメラです。

レンズは交換できませんが、最新のX100Ⅵはデジタルテレコン機能を有し、4000万画素の高画素を活かして3段階にクロップをかけられます。これにより単焦点レンズでありながら画角を2段階変えて撮影できたりします。

ファインダーがレンジファインダースタイルであったり、コンパクトながら中身はXシリーズのフラグシップ機と変わらない性能を有するなど、本格的な撮影を楽しめます。 - GFXシリーズ

-

【ミラーレス一眼】

GFX100、GFX100Ⅱ、GFX100S、GFX100SⅡ、GFX50SⅡGFXシリーズはセンサーサイズがフルサイズより更に大きい、ラージフォーマットと呼ばれるセンサーを採用する機種です。

センサーが大きい分、圧倒的なダイナミックレンジによる階調性と、1億画素にも及ぶ画素数を有し、圧倒的な描写力を誇ります。【レンズ一体型】

GFX100RF2025年に発売されたラージフォーマットセンサーでありながら、軽量コンパクトなレンズ一体型のコンデジです。

換算28mmのレンズながら、1億画素という高画素を活かしたデジタルテレコン機能により、換算36mm・50mm・63mmの画角を切り替えられます。また新たな機能として写真のアスペクト比を切り替えられるダイヤルが搭載されたりと表現の幅を広げる機能を盛り込んだ注目の一台です。

機種による描写の違いはあるのか?

結論、このように多彩なラインアップがあるFUJIのデジタルカメラですが、シリーズによるフィルムシミュレーション自体の描写の違いは基本的に無いと言って良いでしょう。

ただしカメラのセンサー性能や画像処理エンジンの世代によって、ノイズ耐性やダイナミックレンジなどの基本性能に差があり、それが最終的な写真の仕上がりに影響を与える可能性はあります。

これはもはやカメラ性能の差ということになると思います。

富士フィルムのカメラは性能もさることながら、その操作性や外観からも所有欲を掻き立てられる機種が多いと思います。例えばX-T一桁シリーズ(X-T4やX-T5など)はシャッタースピード・ISO感度・露出補正の調整を軍艦部のダイヤルで行うダイヤルオペレーションを採用。

見た目もフィルムカメラを彷彿とさせ、いつでも持って歩きたいと思わせる外観が魅力的でもあります。

価格的にはGFXシリーズが一番高価となりますが、円安傾向の2025年5月現在ではコンデジタイプのX100シリーズでも20万円台と高価かつ品薄な状況が続いています。

このように性能・外観・操作性・価格はそれぞれ異なりますが、フィルムシュミレーション自体はどの機種にも搭載され、同じようにそれぞれの特徴を手軽に、撮って出しで撮影することが可能です。

あとは自身の撮影スタイルや予算に合わせてベストな機種を選定すれば、20種類にも及ぶフィルムシュミレーションの表現を常時手にすることができます。

クラシックネガの色味・カラー表現の特徴

ブルーの表現やカラーの再現性

クラシックネガの色の特徴として特に語られることが多いのがブルーの表現です。

空や海などの青は、スタンダードなPROVIAなどに比べて彩度が抑えられつつも、深みがあり、ややシアン寄りの落ち着いた色合いになります。

また、光の当たり方や明るさによって色の見え方が変化するのも特徴で、これがフィルムらしい情緒的な雰囲気を醸し出します。

赤はオレンジ寄りの朱色っぽく、緑は青寄りで彩度が低めになる傾向があります。

全体として、目で見たままの忠実な色再現というよりは、記憶色や特定のフィルムが持っていた色被りを再現していると言えます。

トーンカーブ・コントラスト・彩度のバランス

クラシックネガは、低彩度でありながらハイコントラストなトーンを持っています。

明部と暗部の差が比較的大きく、メリハリのある描写が得られます。

このコントラストと低めの彩度のバランスが、クラシックネガ独特の雰囲気を生み出しています。単純に彩度を下げただけでは得られない、深みのある色と諧調が特徴です。

クラシックネガ比較画像

PROVIAとの比較

PROVIAはFUJIFILMのフィルムシミュレーションのスタンダードであり、自然でニュートラルな色再現が特徴です。

一方、クラシックネガはPROVIAと比較すると、明らかに色味が異なり、コントラストが高く、彩度は低めです。

特に青や緑の色合いは大きく異なり、クラシックネガではより落ち着いた深みのある色になります。

ハイライト部やシャドウ部での色転びもクラシックネガの特徴であり、PROVIAが「見たまま」に近い描写であるのに対し、クラシックネガは「記憶色」や「特定のフィルムの個性」を再現した描写と言えます。

この比較により、クラシックネガが持つ独特の世界観がより明確になります。

論より証拠ということで、実際に撮影した写真をPROVIAとクラシックネガで比較して見ましょう。

撮影は以下の条件で行っています。

- 撮影機材

- 本体:X-T5 レンズ:XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

- 撮影方法

- PROVIA、Classic Neg、(REALA ACE) のフィルムシュミレーションブラケットによる撮影。

※今回はPROVIAとの比較のみとさせていただきます。 - ホワイトバランス:AUTO

- jpeg撮って出しにて掲載。

- PROVIA、Classic Neg、(REALA ACE) のフィルムシュミレーションブラケットによる撮影。

人懐こい猫ちゃんをとらえてみましたが、クラシックネガはハイライト部が明らかにマゼンダ寄りということがお分かり頂けるかと思います。

また2枚目では背景の花の発色も彩度が落ちており、かつ緑がシアン寄りになった事でより濃く表現されているかと思います。

こうした寺社・城郭などの風景にもクラシックネガを当て込むと、ノスタルジックで情緒的な雰囲気が増して、撮って出しでも完成された色味を手軽に手にすることができます。

花などを含む場合はその色合いをクラシックネガの低い彩度で良しとするか、PROVIAやVELVIAのように彩度を高めの描写が良しとするか、こちらは人それぞれ好みが分かれそうです。

まとめ

富士フィルムのフィルムシュミレーションである【クラシックネガ】の魅力は伝わったでしょうか。

実際の比較写真を見ていただいた通り、やはりスタンダードなPROVIAなどと違い、個性的な作り込みがされた色合いが特徴のフィルムシュミレーションです。

このデジタルの時代にあえてアナログな世界を求めるといった心情があると思います。

そんな現代の意に沿った表現を実現してくれる、素敵な色合いのクラシックネガ。

どんなシーンでも使えるという訳ではない、個性的なフィルムシュミレーションだからこそ、使ってみたくなる魅力があるのだと思います。

これから富士フィルムのカメラを検討されている方はもちろんのこと、既に富士ユーザーでクラシックネガを敬遠している方もこの魅力的な色合いを活かして、表現の幅を広げてみてはいかがでしょうか。

コメント